संसदीय ज्ञानपीठ, जो कि भारत में पुस्तकों के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, की स्थापना वर्ष 1921 में भारत की विधायिका के सदस्यों की सहायता के लिए की गई थी। यह दिल्ली का सबसे बड़ा और भारत में नेशनल लाइब्रेरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ज्ञानपीठ है। विभागीय रिपोर्टों, विधायिका की कार्यवाहियों, संविधियों आदि प्रकाशनों के छोटे से संग्रह के साथ वर्ष 1921 में तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों के लिए पहली बार एक छोटे से कामचलाऊ ज्ञानपीठ की स्थापना की गई थी। सदस्यों द्वारा मांग करने पर तत्कालीन विधायी विभाग (लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट) तथा इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के ज्ञानपीठ से पुस्तकें तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन उधार लिए जाते थे। यह ज्ञानपीठ कई वर्षों तक इसी प्रकार छोटे स्तर पर सदस्यों की सेवा करता रहा।

पृष्ठभूमि

संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य आरम्भ किए जाने के बाद ग्रंथालय की स्थापना करने की मांग जोर पकड़ने लगी और इसके अनुसरण में एक स्वतंत्र और व्यापक ग्रंथालय सेवा की परिकल्पना की गई। वर्ष 1950, जब भारत एक संप्रभु, लोकतात्रिक गणराज्य बना, उस समय मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों ही तरह से संसदीय ग्रंथालय के संग्रह में व्यवस्थित रुप से वृद्धि हुई। पुस्तकों की खरीद करके और भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थानों और संगठनों के साथ आदान-प्रदान व्यवस्था के आधार पर ग्रंथालय को और सुदृढ़ बनाने के लिए 1950-55 के दौरान सामूहिक प्रयास किए गए। शीघ्र ही, "संसद ग्रंथालय" यू.एन. प्रकाशनों और उसकी संबद्ध एजेंसियों के लिए एक संग्रह ग्रंथालय बन गया और यू.के. के कमांड पत्र और संयुक्त राज्य अमरीका और अनेक अन्य देशों से सरकारी प्रकाशन यहाँ प्राप्त होने लगे। सदस्यों को प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं को और सुदृढ़ बनाने के दृष्टिगत इस विस्तार के परिणामस्वरूप वर्ष 1956 और उसके बाद 1966 और पुनः दिसंबर 1974 में ग्रंथालय के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस हुई।

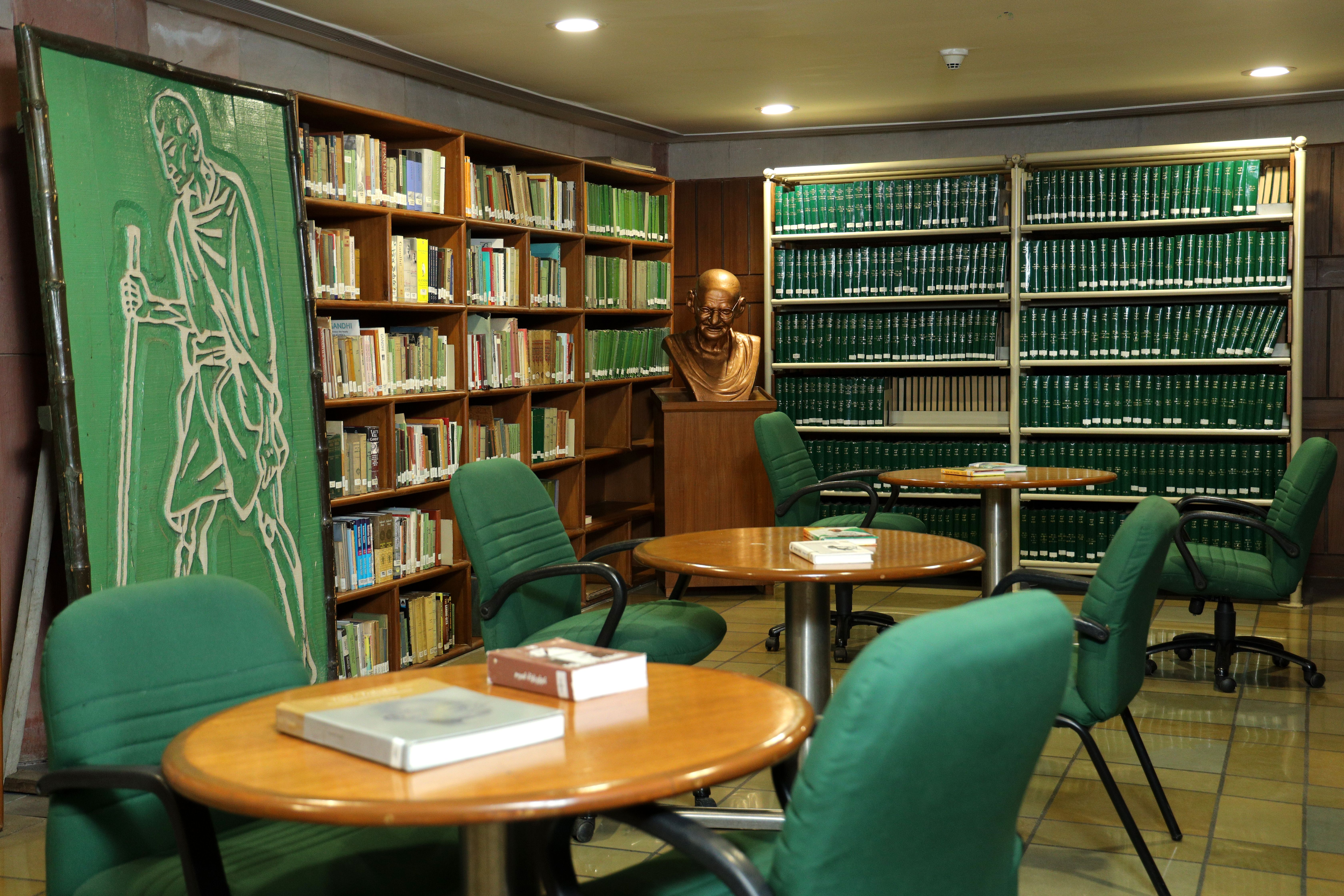

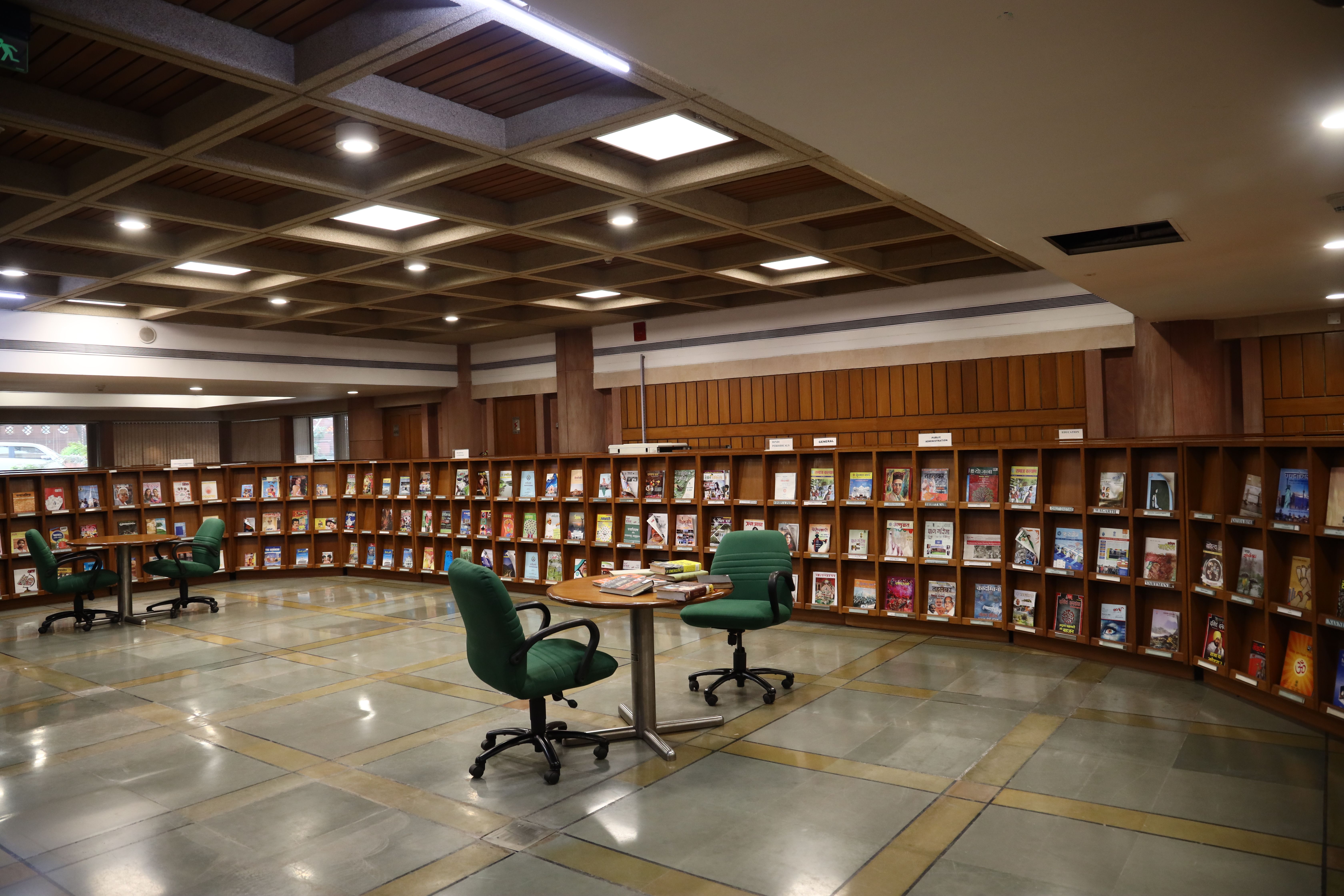

संसद ग्रंथालय का परिचय

संसद पुस्तकालय के बारे में अधिक

Loading PDF viewer...

Loading PDF viewer...

हमसे संपर्क करें:

श्रीमती रचना शर्मा

निर्देशक

(i) सर्कुलेशन काउंटर (ii) सदस्यों की सहायता काउंटर (iii) प्रशासन और संरक्षण अनुभाग (iv) समाचार पत्र और पत्रिका अनुभाग (v) डिजिटल लाइब्रेरी/पार्लियामेंट लाइब्रेरी वेबसाइट (vi) लाइब्रेरी डाक यूनिट (vii) एलटी और रिपोर्ट अनुभाग (viii) ) अधिनियम और विधेयक अनुभाग (ix) राजपत्र और वाद-विवाद अनुभाग (x) प्रसंस्करण अनुभाग (xi) सदस्यों का संदर्भ डेस्क (xii) रेप्रोग्राफी अनुभाग (xiii) अधिग्रहण अनुभाग (xiv) चिल्ड्रेन कॉर्नर (xv) प्रकाशन इकाई (xvi) स्टाफ लाइब्रेरी ( xvii) माइक्रोफिल्मिंग यूनिट (xviii) डिजिटाइजेशन यूनिट

पता और फ़ोन नंबर

एफ-55, आई-ब्लॉक, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, 23035607,23034760

ईमेल आईडी

rachna[dot]s[at]lss[dot]sansad[dot]in